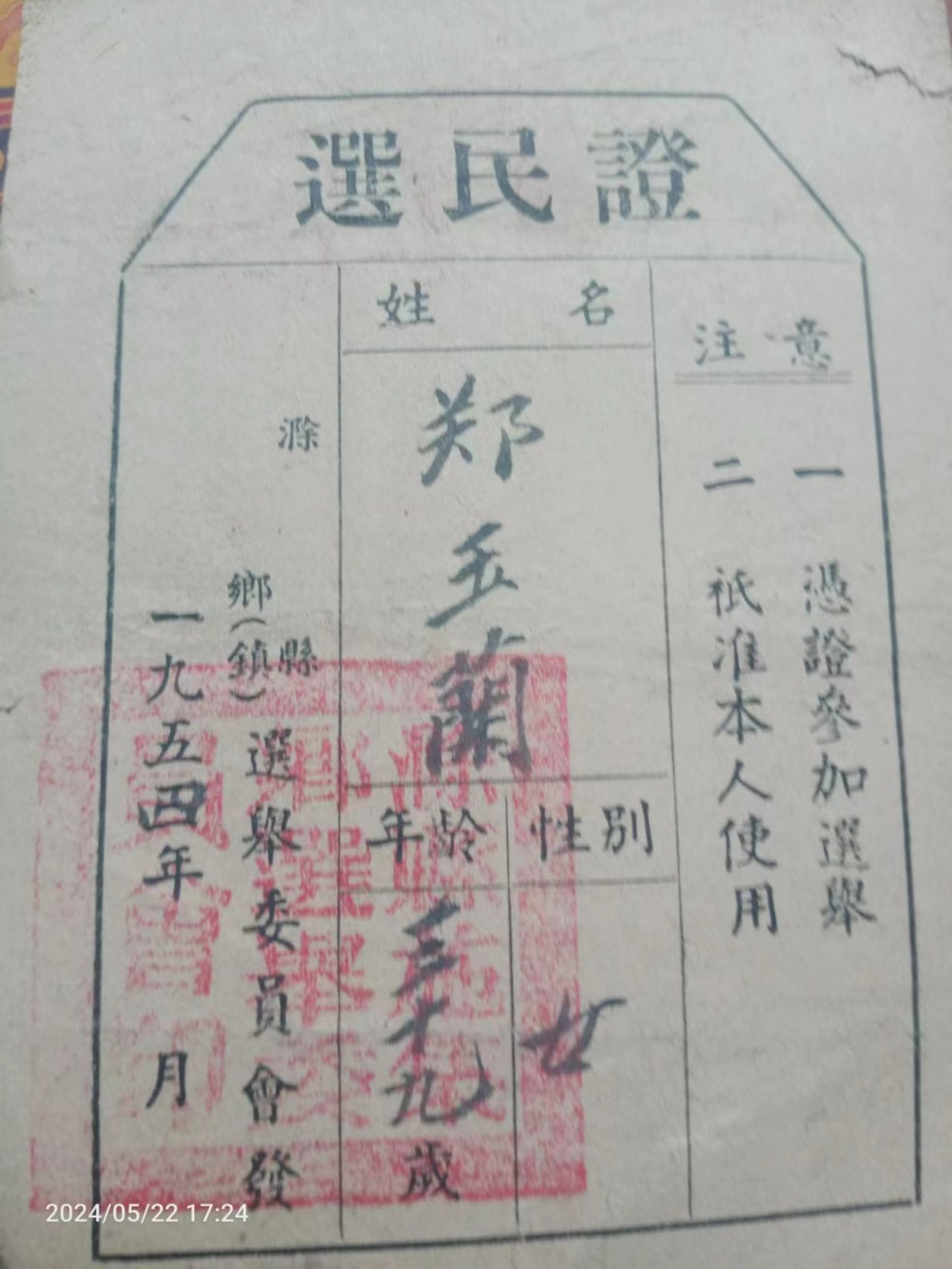

南谯区施集镇村民王光忠家珍藏着一张《选民证》,那是他母亲郑玉兰1954年第一次以中华人民共和国公民的身份参加人民代表选举的见证。转眼70年过去了,岁月已经将这张《选民证》镀上金色,上缘已经有些破损,但是字迹依然清晰,左下方还有印着“滁县施集乡选举委员会印”字样的方形章,右边的注意事项写着“一 凭证参加选举 二 只准本人使用”,提醒选民行使民主权利,投好庄严的一票。“这么多年来,我印象最深刻的就是这第一张选民证,因为那是我人生中第一次参加民主选举,行使人民当家作主的权利,激动得几天都没睡好觉。”郑玉兰生前经常和乡亲们谈起这张《选民证》。

1949年1月下旬,滁县人民政府颁布第一号布告,宣布滁县人民政府成立。1954年1月,滁县对有资格的选民发放《选民证》。全县划分为537个选区,选出乡镇人民代表1809人,乡镇政府委员1243人,其中贫雇农成份占90%以上。3月下旬,全县基层普选工作结束。通过普选,滁县取消了村组制,选出了乡镇各级人民代表,建立了各乡镇人民代表大会。7月17日至19日,滁县人民代表出席了滁县第一届人民代表大会第一次会议。就在这一年,郑玉兰参加了她人生第一次民主选举,并在此后的每一届人大选举,都怀着虔诚的使命感和责任心投下神圣的一票。郑玉兰的儿子王光忠说:“我母亲临终前手捧着这张《选民证》说:保存好这张选民证,作为一名中华人民共和国公民,我感到无比幸福与自豪。”

任何一种政治制度的生长,都与其适宜的社会土壤息息相关,扎根沃野肥土,就会不断吸收养分而枝繁叶茂。习近平总书记深刻指出:“在中国实行人民代表大会制度,是中国人民在人类政治制度史上的伟大创造,是深刻总结近代以后中国政治生活惨痛教训得出的基本结论,是中国社会100多年激越变革、激荡发展的历史结果,是中国人民翻身作主、掌握自己命运的必然选择。”70年来特别是改革开放40多年来,人民代表大会制度为党领导人民创造经济快速发展奇迹和社会长期稳定奇迹提供了重要制度保障。实践证明,人民代表大会制度是符合我国国情和实际、体现社会主义国家性质、保证人民当家作主、保障实现中华民族伟大复兴的好制度,是我们党领导人民在人类政治制度史上的伟大创造,是在我国政治发展史乃至世界政治发展史上具有重大意义的全新政治制度。

看似寻常最奇崛,成如容易却艰辛。时光荏苒,岁月如梭,新中国已经走过了70多年的光辉历程,而郑玉兰这张跨越了70年的选票故事,正是人民当家作主始终是社会主义民主本质和核心的最好印证。如今70年过去,人民代表大会制度已深深扎根在华夏大地,不断生根发芽、开花结果,中国式民主正日益展现出独特的优势和魅力。

(滁州市南谯区施集镇人大 武建国 窦悦)